桜の季節が近づくと、どうしても思い出してしまう作品がありますよね。

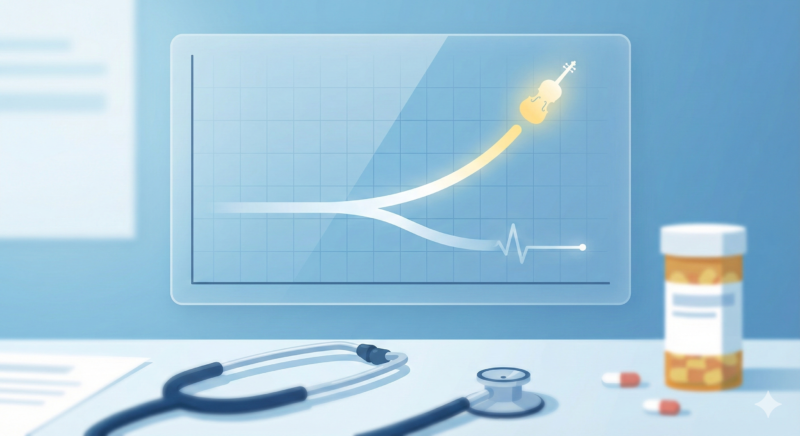

色鮮やかで、でも胸が張り裂けそうになるほど切ない物語、『四月は君の嘘』です。

アニメの放送終了や漫画の完結から時間が経っても、この作品が私たちの心に居座り続けるのはなぜでしょうか。

それはきっと、ヒロインである宮園かをりのあまりにも鮮烈な生き様と、彼女が迎えた結末があまりに悲しかったからではないでしょうか。

読み終えた直後、涙でぐしゃぐしゃになった顔を拭いながら、多くの人がこう願ったはずです。

「どうにかして、かをりが助かるルートはなかったのか?」

「もし手術が成功していたら、公生とどんな未来を歩んだのだろう?」

今回は、そんなファンの永遠の夢である「生存ルート」について、徹底的に考察します。

作中の描写や医学的な見地、そして原作者である新川直司先生の意図まで踏み込み、「彼女の運命」と向き合ってみました。

これは、単なる「if」の話ではありません。

彼女の死を受け入れ、それでもなお彼女を愛するための、心の整理をつけるための旅でもあります。

ハンカチを用意して、一緒に考えていきましょう。

この記事のポイント

- 医学的根拠と公式見解に基づいた「かをりの生存確率」の再検証

- なぜ原作者は「生存ルート」を描かなかったのか?物語構造の秘密

- 手術が成功していた場合の「その後」をシミュレーション

- 「嘘」というタイトルに込められた、死を前提とした伏線の数々

- 悲劇だからこそ永遠になった、かをりと公生の絆の形

四月は君の嘘|かをり生存ルートの可能性を徹底検証

ここでのポイント

物語の結末を知っていても、私たちはページをめくるたびに「今度こそ助かるんじゃないか」と期待してしまいます。

まずは感情論を一度脇に置き、作中で描かれた客観的な事実と、現実的な医療の側面から、宮園かをりの生存ルートの可能性について深く掘り下げていきます。

かをりの病状と致死的だった要因

かをりを苦しめた病気とは一体何だったのでしょうか。

作中では具体的な病名は明言されていません。

しかし、その症状の描写は非常にリアルで、残酷なほど詳細に描かれています。

初期症状としては、演奏中に見られた下肢のふらつきや麻痺。

物語が進むにつれて、物を落とす、自分の足で立てなくなる、そして徐々に上肢へも麻痺が広がっていく様子が描かれました。

さらに、時折発作のように倒れ、緊急入院を繰り返す姿は、進行性の神経変性疾患の特徴と重なります。

私自身、何度も作品を読み返して考察しましたが、彼女の病気は筋肉や神経が徐々に動かなくなる難病であることは間違いありません。ファンの間では症状の類似性から「多系統萎縮症」や「フリードライヒ運動失調症」などが推測されていますが、公式ガイドブック等では「特定の病気をモデルにはしていない」と明言されています。

これは、特定の病気の闘病記にするのではなく、あくまで「限られた時間を生きる少女」の物語を描くための作者の配慮だったのでしょう。

しかし、致死的だった要因は作中の描写から読み取ることができます。

それは、単なる運動機能の低下だけでなく、中枢神経系へのダメージが深刻化していたことです。

特に物語終盤、集中治療室での描写や、呼吸状態が悪化していく様子からは、自律神経系や呼吸中枢にも影響が及んでいたことが推察されます。

この進行スピードと全身への影響を見る限り、自然治癒や当時の標準的な薬物療法だけで生き永らえることは極めて困難な状況だったと言わざるを得ません。

医療的に見た生存の現実性

では、現代の医療技術、あるいは作品世界の中での医療レベルで、彼女を救う手立ては本当に尽きていたのでしょうか。

作中では、両親が医師と相談し、何度も治療方針を検討している様子が描かれています。

しかし、常に漂っていたのは「手詰まり感」でした。

かをりの治療における厳しい現実

- 進行性の難病であり、根本的な治療法(特効薬など)が存在しない設定である。

- 手術は病気を治すためのものではなく、一時的な機能回復や「わずかでも時間を延ばすこと」を目的とした賭けだった。

- すでに体力が著しく低下している中での大手術(おそらく脳神経外科あるいは脊髄に関連する手術)は、それ自体が高い死亡リスクを伴うものだった。

上記のように、医療的な観点から見ても、生存ルートへの道は非常に細く、崩れやすい一本橋でした。

彼女が選択した手術は「根治」を目指すものではありません。

医師の「あまり良くない」という言葉や、手術前の重苦しい雰囲気からも、成功率は決して高くなかったことが分かります。

それでも彼女がその危険な賭けに出た理由はただ一つ。

「もう一度、公生と舞台に立ちたい」という、執念にも似た願いがあったからです。

ただベッドの上で死を待つのではなく、たとえ命を縮めてでも、ヴァイオリニストとして最期の瞬間まであがくことを選んだのです。

手術が成功していた場合の未来

ここで少し、希望に満ちたシミュレーションをしてみたいと思います。

もしも、あの最後の手術が奇跡的に大成功を収め、かをりが一命を取り留めていたとしたら?

ファンとしては、公生と二人でカヌレを食べ、喧嘩しながら練習する日常が見たかったはずです。

| シナリオ分岐 | 予想される展開と詳細 |

|---|---|

| 完全回復ルート (ファンタジー寄り) | 病気が奇跡的に完治。リハビリを経てヴァイオリンの腕も戻り、公生と共に世界的なコンクールを荒らし回る。 高校、大学と進学し、いつか二人は結ばれる「王道のハッピーエンド」。 |

| 一時的回復ルート (最も現実的) | 手術により一時的に運動機能が回復。約束のガラコンサートには間に合うかもしれない。 しかし病魔自体は消えておらず、数ヶ月〜数年という限られた時間を、蝋燭の火を燃やし尽くすように駆け抜ける青春ストーリーとなる。 |

| 後遺症ルート (シリアス) | 命は助かったが、麻痺などの後遺症が残る。 ヴァイオリンを弾くことは二度とできないかもしれない。それでも、公生のピアノの傍らに居続け、指導者や作曲、あるいは別の楽器(鍵盤ハーモニカなど)で音楽に関わり続ける未来。 |

個人的な考察ですが、もし生存ルートがあったとしても、それは「完全回復ルート」ではなく「後遺症ルート」か「一時的回復ルート」だったのではないかと思います。

なぜなら、彼女の病気の進行具合から考えて、元通りの体に戻ることは医学的に説明がつかないからです。

もし生き残ったとしても、ヴァイオリニストとしての宮園かをりは死に、新たな「宮園かをり」として生きていく苦悩と再生の物語が描かれていたかもしれません。

「弾けなくなった君を、僕は愛せるか?」

そんな重たいテーマも、『四月は君の嘘』なら美しく描けた気もします。

奇跡の回復説は成り立つのか

漫画やアニメの世界では、「愛の力」や「謎の天才外科医」によって不治の病が治ることも珍しくありません。

しかし、この作品において、そのようなご都合主義的な「奇跡」は成り立つ余地があったのでしょうか。

結論から言うと、この作品の世界観において、ファンタジー的な奇跡は意図的に、そして徹底的に排除されていたと感じます。

作者は一貫して「残酷な現実」と、それに抗う人間の「意志の強さ」を描こうとしていました。

かをりが薬の副作用で髪色が薄くなったり、肌が荒れたり、リハビリで転倒して泣き叫んだりする描写は、あまりにリアルで生々しいものでした。

そこに安易な「魔法」が入る隙間はありません。

もし突然病気が治ってしまっては、それまでの彼女の壮絶な葛藤や、公生が積み上げてきた「喪失を乗り越える覚悟」が、すべて軽いものになってしまう恐れがあります。

読者がこれほどまでに心を揺さぶられたのは、そこに嘘のない「死」があったからこそ。

奇跡が起きないことこそが、この作品の誠実さだったのかもしれません。

かをり視点で考える別の選択肢

手術を受けるという決断は、最終的にかをり自身が下したものです。

では、もし彼女が「手術を受けない」という選択をしていたらどうなっていたでしょうか?

物語の序盤、彼女は自分の運命を悟り、残された時間を静かに過ごそうとしていましたよね。コンタクトレンズに変えたり、ケーキをホール食いしたり。あれは「終活」の一環でした。

もし公生と出会わず、あるいは公生への想いを封印したままだったら、彼女は手術というイチかバチかの賭けには出なかったでしょう。

緩和ケアを選択し、穏やかに、少しだけ長く生きられたかもしれません。

しかし、それは彼女にとって「生きた」ことになるのでしょうか?

彼女は公生のピアノを聴き、その音色に触発され、「欲張り」になりました。

もっと弾きたい。もっと隣にいたい。

その渇望こそが、彼女を死の危険がある手術台へと向かわせたのです。

つまり、かをりの性格と音楽家としての魂を考えると、「手術を避けて静かに生き延びる」というルートは、彼女自身が最も望まないバッドエンドだったと言えます。

彼女にとっての生存とは、単に心臓が動いていることではなく、公生と同じ世界で音を奏でることだったのですから。

かをりが生き残る可能性はあったのか

改めて物語全体を見渡した時、「生存」へのフラグが立つ瞬間は極めて少なかったように思えます。

第1話の冒頭から漂う「儚さ」。

黒猫(チェルシー)との対比。

『いちご同盟』や『ラヴェル』の楽曲に込められた死の暗示。

これらすべてが、彼女の死という結末に向けて緻密に積み上げられていました。

唯一、わずかな可能性があったとすれば、病気の発見がもっと早かった場合です。

幼少期に倒れた時点で、もし現代医学の粋を集めた治療を早期に開始していれば、進行を遅らせることができたかもしれません。

あるいは、公生との出会いがもっと早ければ。

「病は気から」ではありませんが、生きる気力が免疫系に良い影響を与え、病状の進行グラフが変わっていた可能性は否定できません。

しかし、それは物語の前提を覆す「タラレバ」でしかありません。

私たちが目撃したあの時間軸において、彼女の死は避けられない運命の収束点だったのです。

最終回に伏線はあったのか

最終回、公生のコンクール演奏中に現れたかをりの幻影。

あれを「奇跡的な生還の予兆」と捉えたい気持ちは痛いほど分かります。

一部の読者は、最後まで「手術は成功し、リハビリのために海外へ行ったのではないか?」という大逆転を信じていました。

しかし、その希望は手紙の存在によって完全に絶たれました。

手紙の内容には「これから」の話ではなく、「これまで」への感謝と謝罪、そして愛が綴られていました。

伏線という観点で見れば、彼女がついていた「嘘」そのものが、彼女がいなくなることを前提とした最大の伏線でした。

「渡亮太が好き」という嘘は、自分が死んだ後、公生と親友の渡の関係が壊れないようにするための、あまりに優しすぎる配慮です。

彼女が生き残るための伏線はなく、むしろ「いかに美しく散り、何を残すか」という伏線が、第1話から周到に張り巡らされていたことに気付かされます。

「四月は君の嘘」生存ルートと物語の真実|なぜ彼女は死を選ばされたのか

ここでのポイント

ここからは、物語の構造やテーマ、メタ的な視点を含めて、より深い部分にメスを入れていきます。

なぜ宮園かをりは生き残ることが許されなかったのか。

作者はなぜ、読者の願いを裏切ってまで残酷な結末を選んだのか。

「生存ルート」が存在しないことの意味を考えることは、この作品をより深く愛し、理解することに繋がります。

原作に生存ルートが存在しない理由

『四月は君の嘘』の原作において、生存ルートが用意されなかった最大の理由。

それは、この物語の本質が恋愛漫画ではなく、「有馬公生の自立と再生の物語」だからです。

公生はかつて、母の死というトラウマによってピアノを弾けなくなりました。

母の影に怯え、音が聞こえなくなる呪いにかかっていました。

そこに現れたのが宮園かをりです。

彼女は公生を強引に外の世界へ連れ出し、色を与えました。

しかし、もしここでかをりが生き残り、公生と幸せに結ばれていたらどうなっていたでしょうか?

公生は「母への依存」から「かをりへの依存」に対象を移しただけになっていたかもしれません。

「かをりがいるから弾ける」という状態では、公生は真の意味で一人前の音楽家にはなれなかったのです。

物語の構造上の必然性

- 母からの解放と、かをりとの別れはセット: 母の死を乗り越え、さらには「未来の希望」であったかをりの死さえも乗り越えることで、公生は「喪失」すらも音楽に変える強さを手に入れる。

- 音楽家の業(ごう): 「大切な人を失っても、悲しみすら糧にして弾き続ける」。そんな音楽家としての残酷で美しい業を描くためには、最大の喪失が必要だった。

- 永遠の存在へ: かをりを物理的な存在ではなく、公生の中で一生消えない「内なる音楽」へと昇華させるためには、肉体の死が必要だった。

かをりがいなくなることで初めて、公生は彼女から受け取ったものを自分の血肉とし、一人で歩き出すための本当の足を手に入れたのです。

作者が選んだ結末の意図

この衝撃的な結末について、原作者の新川直司先生はどのように考えていたのでしょうか。

連載終了後のインタビューやガイドブックによると、新川先生は「最初から結末は決めていた」と明言されています。

しかし、同時に興味深い事実も語られています。

連載が進み、キャラクターたちが勝手に動き出し、彼らへの愛着が深まるにつれて、先生自身も「助けてあげたい」「結末を変えようか」と迷った時期があったそうです。

作者でさえも、彼女を生かしたいと願ってしまった。それほどまでに宮園かをりというキャラクターは魅力的だったんですね。

それでも最終的に初期構想通りの結末を選んだのは、作品のテーマを貫くためでした。

読者に「喪失の悲しみ」を与えることが目的ではなく、「喪失の先にある光」を見せたかった。

ハッピーエンドは心地よいものですが、時に記憶からは薄れやすいものです。

心に一生消えない傷跡を残すような結末こそが、かをりという存在を読者の心の中で永遠に生かす唯一の方法だったのだと推察できます。

生存ルートが物語を壊す理由

少し厳しい言い方になるかもしれませんが、もし土壇場でかをりが助かる「生存ルート」があったとしたら、それは物語の完成度を著しく下げていた可能性があります。

なぜなら、それまでのストーリーで積み上げてきたものが崩壊してしまうからです。

「時間がない」という焦燥感。

死を前にして、それでも笑顔を見せるかをりの強がり。

公生の「僕をひとりにしないで」という慟哭。

これらすべてが、もし最後に「手術成功!よかったね!」となってしまえば、「なんだ、心配して損した」という結果オーライな茶番になりかねません。

物語の美しさは、整合性にあります。

「死ぬかもしれない」ではなく「死ぬ」という確定した運命の中で、いかに人間は輝けるのか。

その重いテーマに対し、ご都合主義的な生存エンドを持ってくることは、作品が積み上げてきたリアリティと誠実さを裏切ることになります。

「悲劇だからこそ美しい」のではなく、「必然の結末から逃げなかったから美しい」のです。

悲劇エンドが名作と呼ばれる理由

世の中には数多くの「難病もの」や「泣ける作品」が存在します。

『世界の中心で、愛をさけぶ』や『君の膵臓をたべたい』など、ヒロインの死を描いた名作は多いです。

しかし、『四月は君の嘘』がその中でも特別な輝きを放ち続ける理由は、悲劇を単なる「お涙頂戴」の道具にしなかった点にあります。

かをりの死は確かに悲劇ですが、物語のラストシーンを思い出してください。

公生の表情は、絶望に打ちひしがれたものではありませんでした。

彼は涙を流しながらも、前を向いていました。

悲劇を乗り越え、それを音楽の糧として昇華させた公生の姿に、私たちは「かわいそう」以上の感情、すなわち「勇気」をもらうのです。

単に悲しい話で終わるのではなく、「意志が受け継がれる」という希望を描き切ったこと。

これこそが、生存ルートなきこの作品が、時代を超えて愛される名作となった理由でしょう。

「嘘」に込められた本当の意味

タイトルにある『四月は君の嘘』。

この「嘘」の意味が明かされる手紙のシーンは、漫画史、アニメ史に残る名場面です。

彼女がついた嘘は、「渡亮太君が好き」というものでしたが、その根底にあったのは「有馬公生君、あなたが好きです」という言えなかった本音です。

もし彼女が生きていたら、この「嘘」はどうなっていたでしょうか。

おそらく、笑い話として消化されるか、あるいは公生と結ばれる過程での、恋の駆け引きの一つになっていたでしょう。

しかし、彼女が亡くなったことで、この「嘘」は彼女の人生そのものを賭けた、最初で最後の愛の告白へと昇華されました。

「君は、意地悪だ」

そう言いたくなるような優しい嘘。

生存ルートでは、このタイトルの持つ重み、切なさ、そして美しさは、半分も伝わらなかったはずです。

公生とかをりのその後の関係

生存ルートが存在しない世界で、公生とかをりの関係はどうなったのか。

それは「演奏家と、その中に棲む音楽の女神」という、誰にも邪魔できない絶対的な関係になったと言えます。

公生がピアノを弾くたび、その音色の中にかをりは現れます。

物理的な接触はもう二度とできません。

手をつなぐことも、カヌレを分け合うこともできません。

しかし、精神的な結びつきは生前よりも強固なものになっていると言えるでしょう。

公生のピアノには、母の厳しさと、かをりの彩りが同居しています。

彼が世界的なピアニストになる過程で、常にかをりは彼の隣(心の中)にいて、時に背中を押し、時に尻を蹴り上げているはずです。

「アゲイン!」という彼女の声が、公生には一生聞こえ続けるのです。

音楽を通して生き続ける存在

作中で何度も語られる「届くかな」「届くといいな」という言葉。

音楽は時空を超えて、人の心に届きます。

かをりの肉体は滅びましたが、彼女が公生に残した色彩豊かな音楽の世界は、公生を通じて次の聴衆へと手渡されていきます。

これはある意味、最強の生存ルートとも言えます。

彼女はただ細く長く生き延びるよりも、はるかに多くの人の心の中で、音楽と共に永遠に生き続ける道を選んだのです。

公生が鍵盤を叩く限り、宮園かをりは何度でも蘇る。

そして、その演奏を聴いた誰かの心にも、かをりの色が移っていく。

そう考えると、死は「終わり」ではなく、形を変えた「始まり」だったのかもしれません。

二次創作で描かれる別の結末

ここまで「死の必然性」を語ってきましたが、それでもやっぱり、幸せに笑い合う二人を見たい!という気持ちは痛いほど分かります。

実際、PixivやSS(ショートストーリー)などの二次創作の世界では、多くのファンが「生存ルート」を描き続けています。

| 二次創作で見られる主なif設定 | 内容の傾向 |

|---|---|

| 奇跡の手術成功・海外留学編 | 最も人気のある設定。海外の名医(または未知の治療法)により回復。リハビリを経て二人が欧州へ留学し、音楽家カップルとして大成する物語。 |

| タイムリープ・逆行もの | 公生やファンが記憶を持って過去に戻り、病気の早期発見や治療を行うことで運命を変える。第1話の出会い方を変えるパターンも。 |

| パラレルワールド(学園ラブコメ) | そもそも病気の設定がない平和な世界。椿や渡を巻き込んだドタバタな日常や、文化祭を楽しむ姿が描かれる癒やしの世界線。 |

こうした二次創作を楽しむことも、作品への愛の形の一つです。

原作の尊さ、残酷さを十分に理解した上で、ifの世界に救いを求めることは、決して悪いことではありません。

むしろ、それだけ多くの人が「彼女に生きていてほしかった」と願った証拠であり、その想いの熱量が作品を支え続けているのです。

もし最後の手紙がなかったら

少し残酷な想像ですが、もし最後の手紙がなかったら、公生はどうなっていたでしょうか。

かをりの死後、公生は「彼女は渡が好きだった」と思い込んだまま、ただ「大切な恩人」を失った悲しみに暮れていたかもしれません。

「好きです。好きです。好きです。」

あの直球で、不器用で、溢れんばかりの愛の言葉があったからこそ、公生は自分が愛されていたことを確信し、前を向くことができました。

手紙は、死後の彼女が公生にかけた最後の魔法です。

そして、生存ルート以上に彼を支える強力なお守りとなりました。

この手紙があったからこそ、彼女の死は「絶望」ではなく「愛の完結」になったのです。

かをりが残した本当のメッセージ

最後に、かをりがその短い命を燃やして、私たちに伝えたかったことは何だったのでしょうか。

それは「精一杯、カラフルに生きろ」ということではないでしょうか。

いつ終わるかわからない人生。

明日、急にピアノが弾けなくなるかもしれない。大切な人がいなくなるかもしれない。

だからこそ、今この瞬間を全力であがき、情熱的に、誰かの心に残るように生きる。

恥をかいてもいい、失敗してもいい。舞台の上でなら、私たちは自由になれる。

生存ルートがないからこそ、そのメッセージは私たち読者の胸に深く、鋭く突き刺さります。

彼女は私たちに問いかけています。

「君は、どんな風に生きたい?」

「君の人生は、君のものだよ」

その問いかけを受け止め、今日を精一杯生きること。

それこそが、宮園かをりへの最大の供養であり、彼女が生きた証を未来へ繋ぐ方法なのかもしれません。

この記事の総括

今回は、『四月は君の嘘』における宮園かをりの生存ルートの可能性とその意味について、医学的・物語的側面から徹底的に考察してきました。

結論として、原作において彼女が生き残る道は閉ざされていましたが、それは物語を最高純度の名作にするための、作者による苦渋の、しかし必然的な決断でした。

この記事のまとめ

- 医学的に見ても、かをりの病状は全身に及ぶ重篤なものであり、当時の状況での生存確率は限りなく低かった。

- 手術は完治のためではなく、公生ともう一度演奏するという「時間を買う」ための賭けだった。

- 物語のテーマである「公生の自立」と「音楽家の業」を描くために、別れは不可欠な要素だった。

- 原作者も結末を変えるか迷った時期があったが、初期構想を貫くことで作品の完成度を高めた。

- 生存ルートがないからこそ、「嘘」の意味や手紙の感動が際立ち、読者の心に永遠に刻まれた。

- かをりは公生のピアノの中で、そして私たちの心の中で、今も生き続けている。

生存ルートを夢見てしまうのは、それだけ私たちが宮園かをりという、強くて弱い一人の女の子を愛してしまったからです。

叶わなかった未来に想いを馳せつつ、彼女が駆け抜けた「四月」を、これからも大切に胸に抱いていきましょう。

また春が来ますね。

君と出会った春。

君がいない、春。

でも、その春はきっと、あの日よりもずっとカラフルで、美しいはずです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。