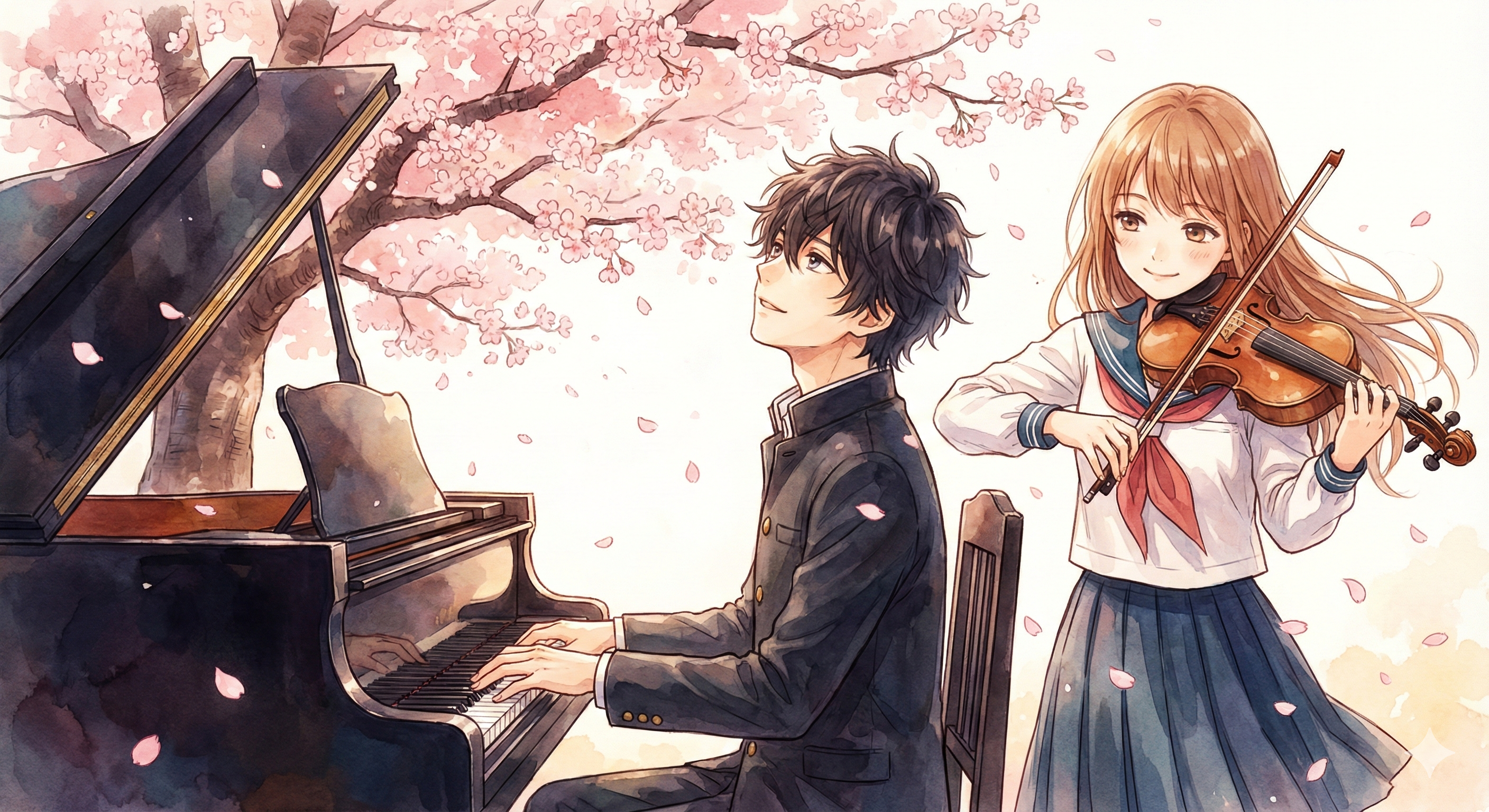

青春漫画の金字塔として、完結から時間が経った今なお、多くのファンの心を震わせ続ける名作『四月は君の嘘』。

「泣ける漫画」という代名詞で語られることの多い本作ですが、単なる悲恋や感動ポルノではありません。

そこには、音楽という非言語のコミュニケーションを通じて、傷ついた魂が再生していく過程が、痛いほど鮮烈に描かれています。

今回は、この『四月は君の嘘』のあらすじを、物語の核心、そしてキャラクターたちの心の機微に触れながら徹底解説していきます。

筆者の私自身、この作品を読んでどれほどの涙を流したかわかりません。音が聞こえてくるような演奏シーンの描写と、胸を締め付ける心理描写は、漫画表現の到達点の一つだと言っても過言ではないでしょう。

まだ作品に触れていない方はもちろん、既読の方も物語の深さを再確認できるよう、私の考察も交えて深掘りしていきます。

長文となりますが、ぜひ最後までお付き合いください。

この記事のポイント

- 有馬公生と宮園かをりの出会いから始まる、モノクロームの世界の再生

- タイトル「四月は君の嘘」に隠された、二重三重の「嘘」の意味を徹底考察

- 母親の呪縛、ライバルとの絆、そして幼馴染の恋心など複雑な人間模様

- 作中で演奏されるクラシック楽曲が持つ、物語上の重要な意味

- ラストシーンの手紙がもたらす衝撃と、タイトルの伏線回収

- なぜこれほどまでに読者の心を掴んで離さないのか、その理由を筆者視点で解明

(ネタバレを含むので、注意お願いします)

四月は君の嘘あらすじ解説①|モノクロームの世界が色づき始めるまで

ここでのポイント

物語の前半は、かつて神童と呼ばれた少年が、ある一人の少女との出会いによって、無理やり、しかし鮮やかに再び音楽の世界へと引き戻されていく過程を描いています。

静止していた公生の時間が、音を立てて動き出す瞬間です。

物語の全体構成と流れ

『四月は君の嘘』は、中学生の元天才ピアニスト・有馬公生を主人公に据えた青春音楽ストーリーです。

全11巻(アニメ全22話)という構成は、長すぎず短すぎず、非常に濃密なストーリーテリングを実現しています。

物語は大きく分けて以下の4つのフェーズで進行します。

- 出会いと再起:モノトーンの世界にかをりが現れ、公生をピアノに向かわせる。

- コンクールでの激闘:ライバルたちとの再会と、自分自身の音を探す旅。

- 喪失の予感:かをりの病状悪化と、近づく別れの足音。

- 昇華と旅立ち:最後の演奏、そして手紙による伏線回収。

前半パートでは、公生が抱える深い闇と、それを切り裂くようなかをりの光の対比が鮮烈に描かれます。

幼少期から始まる主人公の過去

主人公・有馬公生(ありま こうせい)は、幼少期から母・早希による厳格なピアノの指導を受けていました。

遊びたい盛りの子供が、毎日何時間も地下の防音室に閉じ込められ、泣きながら鍵盤を叩く日々。それは虐待とも取れる壮絶なものでした。

しかし、公生はその過酷な環境を受け入れていました。

なぜなら、病弱な母を喜ばせたかったから

「僕がうまく弾けば、母さんは元気になる」

幼い公生にとって、ピアノは母と繋がる唯一の手段であり、母の命を繋ぎ止めるための祈りでもあったのです。

天才ピアニストと称された理由

公生が「天才」「神童」と呼ばれた最大の理由は、その圧倒的な正確性にありました。

コンクールにおいて、審査員が求める「正解」を完璧に、一音の狂いもなく叩き出す演奏スタイル。

それは、芸術的な表現というよりも、精密機械の動作に近いものでした。

当時の公生に対する周囲の評価

- ヒューマンメトロノーム:機械のように正確で、人間味がない。

- 母親の操り人形:譜面に忠実すぎて、自身の意志が感じられない。

- コンクール・キラー:出場すれば必ず優勝するため、他の子供たちからは恐れられ、妬まれていた。

この「正確さ」は、母の厳しい指導の賜物であり、同時に公生から「自分らしさ」を奪った鎖でもありました。

母親との関係性が与えた影響

公生の母・早希は、自身がピアニストになるという夢を叶えられなかった過去を持ちます。

自身の死期を悟った彼女は、残される息子が一人で生きていけるよう、「ピアノという技術」を残そうと焦りました。

しかし、その愛情は病の進行と共に歪んでいきます。

「お前がヘマをするから、ママが治らないんだ」。

時には暴力を伴う指導は、公生の心に深い傷を残しました。

決定打となったのは、公生が11歳(物語開始の約2年前)の頃の出来事です。

コンクールで優勝し、母を喜ばせようとした公生に対し、母は些細なミスを激しく叱責しました。

これに対し、公生はカッとなって言い放ってしまいます。

「お前なんか、死んじゃえばいいんだ」

それが、母と交わした最後の言葉となりました。

直後に母は亡くなり、この言葉は「呪い」となって公生を縛り続けることになります。

音楽を失った少年の心情変化

母の死後、公生は「ピアノの音が聞こえない」という不思議な症状に悩まされるようになります。

日常の生活音は聞こえるのに、自分が弾くピアノの音だけが、まるで水中にいるようにボワンと歪み、やがて聞こえなくなるのです。

これは聴覚の異常ではなく、精神的なトラウマによるもの。

「母さんを否定した僕が、ピアノを弾いていいはずがない」。そんな罪悪感が、彼から音を奪いました。

物語冒頭の公生は、「友人A」として脇役に徹しようとしています。世界はモノトーンで、何も期待していない。この「諦念」の描写がリアルで、読者の胸を締め付けます。

二人が出会ったきっかけ

物語が動き出すのは、公生が14歳になった春。桜が満開の4月です。

公生は幼馴染の澤部椿(さわべ つばき)から、「渡亮太(わたり りょうた)に会いたいという女の子がいるから、人数合わせに来てほしい」と誘われます。

待ち合わせ場所の公園に向かった公生が見たのは、靴を脱ぎ捨て、子供たちと一緒にピアニカを全力で吹く少女の姿でした。

彼女の周りだけ空気が震え、光が満ちているような光景。

公生が、人生で初めて「音」を目で見た瞬間でした。

自由奔放なヒロインの登場

その少女こそが、ヒロイン・宮園かをり(みやぞの かをり)です。

彼女はヴァイオリニストですが、その演奏スタイルは公生の常識を覆すものでした。

楽譜の指示などお構いなし。

テンポも強弱も自分勝手。

しかし、その音には「私を見て!」「私の音を聴いて!」という強烈なエゴと生命力が満ち溢れていました。

| 有馬公生(過去) | 宮園かをり |

|---|---|

| 楽譜に忠実で正確無比 | 楽譜はあくまで地図、解釈は自由 |

| 減点されないための演奏 | 聴衆の心に爪痕を残すための演奏 |

| モノクローム(無機質) | カラフル(感情豊か) |

かをりは、公生が「元・神童」であることを知ると、強引に自分の伴奏者に任命します

「友人の好きな人」という立場でありながら、彼女は公生の手を引き、無理やり光の当たる舞台へと連れ出そうとするのです。

色彩豊かな演出が示す意味

本作の大きな特徴は、心理描写と連動した「色彩」の演出です。

公生がふさぎ込んでいる時は、画面(漫画のトーンやアニメの色使い)は暗く、淀んだ色調になります。

特に、ピアノの音が聞こえなくなるシーンでは「暗い海の底」というイメージが繰り返されます。

一方で、かをりと共にいる時間や、音楽の楽しさを思い出した瞬間は、目がくらむような鮮やかな色彩で描かれます。

桜のピンク、空の青、そしてかをりの金髪。

この色彩のコントラストは、公生が「生きている実感」を取り戻していく過程そのものを表しています。

ライバルたちとの人間関係

公生が嫌々ながらもコンクールの舞台に戻ってきたことで、かつてのライバルたちも動き出します。

- 相座武士(あいざ たけし):公生を「超えるべきヒーロー」として崇拝し、打倒公生のためだけに研鑽を積んできた努力の天才。

- 井川絵見(いがわ えみ):幼少期、公生の最初の演奏に心を奪われ「彼を響かせるためのピアニスト」になると誓った、感情型の天才。

彼らにとって、2年間のブランクを経て戻ってきた公生は「抜け殻」のように見えました

しかし、それでも彼らは公生を信じ、挑発し、背中を押し続けます。

友情と競争が交差する場面

特に印象的なのは、彼らが単なる「敵」ではないことです。

武士は公生の不甲斐ない演奏に本気で怒り、絵見は公生の苦悩を感じ取って涙を流します

彼らは誰よりも有馬公生というピアニストを理解し、その復活を待ち望んでいたファンでもあったのです。

言葉ではなく、音で殴り合い、音で語り合う関係。

「君がいるから、僕はもっと高みへ行ける」

そんな純粋な競争心が、公生の凍った心を少しずつ溶かしていきます。

過去のトラウマとの向き合い方

コンクールの最中、公生は何度も「母の亡霊」を見ます。

客席の暗闇に座る母の影。

鍵盤から聞こえる「無理よ」「あなたにはできない」という幻聴。

しかし、かをりは言います。

「君は君だよ」と。

母の影ではなく、今の自分を見てくれる人がいる。

公生は演奏中に音が聞こえなくなる恐怖の中で、必死に「今の自分」を表現しようともがきます。

叩きつけるような音、乱れるテンポ。

それはかつての「正確な機械」とは程遠いものでしたが、聴衆の心を揺さぶる「人間・有馬公生」の音楽でした。

コンクール編の重要エピソード

物語中盤、公生が単独で挑む「毎報音楽コンクール」は、彼の自立を描く重要なエピソードです。

課題曲はクライスラーの「愛の悲しみ」(ラフマニノフ編曲)。

奇しくも、亡き母が好きだった曲であり、母がかつて弾いていた曲でした。

公生はこの曲を通じて、母への愛憎、後悔、そして感謝と向き合います。

演奏中に彼は悟ります。

母は自分を縛っていたのではなく、自分が一人になっても生きていけるよう、不器用に愛してくれていたのだと。

「さよなら」

演奏の最後、公生は心の中で母に別れを告げます。

それは悲しい別れではなく、彼が大人になるための通過儀礼でした。

この演奏で、公生は本当の意味でピアニストとして覚醒します。

音楽を通じて変わる価値観

正確に弾くことが全てだった公生は、かをりやライバルたちとの出会いを経て、「音楽は自由で、誰かに届けるもの」という価値観を手に入れます。

「誰のために弾くの?」という問いかけが作中で何度も登場します。母のためから、自分自身のため、そして「あの人」のためへ。この意識の変化こそが、公生の成長の軌跡なのです。

四月は君の嘘あらすじ解説②|明かされる「嘘」と永遠の春

ここでのポイント

物語は後半、きらびやかな青春劇から一転、残酷な現実と向き合う展開へと加速します。

公生の再生と反比例するように、かをりの命の灯火は小さくなっていきます。

ここからは、涙なしには語れないクライマックスへの道程です。

物語中盤の大きな転換点

公生がピアニストとして復活を遂げる一方で、かをりの体調異変は隠しきれないものになっていました。

コンクール後のガラコンサート。

招待選手として招かれたかをりは、本番当日に会場に現れませんでした。

自宅で倒れ、緊急入院したかをり。

公生にとって、それは「母の死」というトラウマを強烈に呼び起こす出来事でした。

「また僕の大切な人がいなくなってしまうのではないか」。

公生は再び恐怖の淵に立たされます。

ヒロインが抱える秘密

当初、かをりは自身の病状について「貧血」や「ちょっとした検査」と説明し、明るく振る舞っていました。

しかし、実際には彼女の病は深刻で、残された時間は長くありませんでした。

彼女の荷物から大量の薬が見つかるシーンや、発作で苦しむ姿。

明るくエネルギッシュだった彼女の足が動かなくなり、ヴァイオリンを持てなくなる描写は、読者に「避けられない結末」を予感させます。

病院の屋上で、公生の前で無理して明るく振る舞うかをりの姿が本当に切ないです。彼女の強さは、弱さの裏返しなのです。

病と向き合う描写の意味

作者は、病気による「弱り」を容赦なく描きます。

髪の色が薄くなり、肌が白くなり、痩せていくかをり。

これは「可哀想なヒロイン」を描くためではなく、「限りある命をどう燃やすか」というテーマを描き切るための必然でした。

かをりは一度は心が折れ、「君と心中しよっか」と冗談めかして公生に言うほど追い詰められます。

しかし、公生のひたむきな姿と音楽に触発され、彼女は最後の一瞬まで足掻くことを決意します。

「私、君とワルツを踊りたい」。

彼女は再びヴァイオリンを弾くためではなく、公生と同じ時間を生きるために、危険な手術を受けることを選びます。

恋心が芽生える瞬間

この物語の恋愛模様は非常に繊細です。

- 公生:かをりに惹かれているが、「彼女は親友・渡の好きな人」だと思い込み、気持ちを封印している。

- かをり:渡が好きだと言っているが、その視線は常に公生を追っている。

- 椿:弟だと思っていた公生への恋心を自覚し、かをりの存在に焦りを感じている。

- 渡:公生とかをりの間の特別な絆に気づきながらも、親友として二人を見守る。

特に、夜の学校での公生とかをりのシーン

「空に星があるように、君には私がいるよ」

お互いがお互いを支え合いながら、決して「好き」という言葉を口にしない距離感が、切なさを加速させます。

クライマックスへ向かう伏線

物語は、公生が出場する「東日本ピアノコンクール」と、かをりの手術日が重なることでクライマックスを迎えます。

公生は「もう失いたくない」という恐怖で弾けなくなりますが、ライバルや仲間たちの支え、そして「かをりならどうするか」を考え、ステージに向かいます。

一方、かをりは手術室へ。

物理的に離れた二人が、音楽という精神的な空間で共鳴し合う準備が整いました。

手紙に込められた本当の想い

コンクールのステージ上、公生が弾くのはショパンの「バラード第1番 ト短調」。

演奏中、公生は幻想の中でかをりと出会います。

色鮮やかな世界で、二人は一緒に演奏します。しかし、曲の終盤、かをりの姿は光となって消えていきます。

演奏を終えた公生は、涙を流しながら「さよなら」と呟きます。

彼は演奏を通じて、彼女の死を悟ったのです。

そして物語のラスト。

亡くなったかをりから、公生宛に一通の手紙が届きます。

そこには、彼女が墓場まで持っていくはずだった真実が綴られていました。

最終話で明かされる真実

手紙で明かされた事実は、物語の前提を覆すものでした。

「有馬公生君。君を好きになってしまった、友人A君へ」

かをりは、実は幼い頃に公生の演奏を聴いて衝撃を受け、彼と同じ舞台に立つためにピアノをやめてヴァイオリンを始めたのです。

彼女はずっと公生に憧れ、恋をしていました。

しかし、中学生になった彼女が見たのは、仲の良い公生・椿・渡の3人の姿。「入り込む隙なんてないんだ」と諦めていました。

しかし、自分の余命が短いことを知った時、彼女は決意します。

「走り出す」ことを。

そのために彼女がついたのが、「渡亮太が好き」という嘘でした。

嘘が示す二重の意味

本作のタイトル『四月は君の嘘』の「嘘」には、複数の層があります。

- 表面的な嘘:「渡亮太のことが好き」という嘘。これは公生たちの輪に入るための口実でした。

- 優しい嘘:「私の病気はすぐ治る」という、周囲を心配させないための嘘。

- 自分への嘘:「私は一人がいい」「君なんていなくても平気」という、公生自身の嘘。

しかし、最も大きな嘘はやはり、かをりがついた「恋の嘘」です。

それは公生を傷つけないため、そして公生との時間を手に入れるための、あまりにも切なく、愛おしい嘘でした。

タイトル「四月」の象徴性

「君がついた嘘は、私の目の前で……君を連れて行ってしまいました」。

公生が手紙を読み終える頃、季節は再び春を迎えていました。

四月に出会い、嘘と共に始まり、翌年の春にその嘘が明かされて終わる。

タイトルの「四月」は、出会いと別れ、そして再生の季節を象徴しています。

「君は春の中にいる。かけがえのない春の中にいる」。

公生のこの独白は、彼女との思い出が永遠に心の中で生き続けることを示しています。

音楽表現が物語に与える役割

この作品において、音楽はただのBGMではありません。

登場人物の感情そのものです。

楽曲と心理のリンク

- サン=サーンス「序奏とロンド・カプリチオーソ」:かをりの自由奔放さと、それに必死に食らいつく公生の荒削りな衝動。

- クライスラー「愛の悲しみ」:母への哀悼と、悲しみを乗り越える強さ。

- ショパン「バラード第1番」:物語の集大成。激動の人生、悲劇、そして静かな祈り。

言葉で語り尽くせない感情を、彼らは音に乗せて叫びます。

だからこそ、読者は音楽知識がなくても、その熱量に圧倒され、涙するのです。

感動作と呼ばれる理由の考察

なぜ『四月は君の嘘』はこれほどまでに人の心を動かすのでしょうか。

筆者は、それが「徹底的な喪失」と「力強い再生」をセットで描いているからだと考えます。

かをりは亡くなります。

奇跡は起きず、現実は残酷です。

しかし、公生はもう下を向きません。

彼はかをりから託された「色」を胸に、ピアノを弾き続けます。

悲しい結末でありながら、読後感は不思議と清々しい。

それは、公生が「喪失」を乗り越え、未来へと歩き出す姿に、人間の強さと希望を見るからではないでしょうか。

視聴者・読者の評価が高い理由

Amazonレビューや海外のアニメ評価サイトでも、本作は常にトップクラスの評価を得ています。

- 伏線回収の美しさ:最終話の手紙ですべての行動原理が繋がるカタルシス。

- 詩的なモノローグ:作中の言葉一つ一つが詩のように美しく、心に残る。

- 普遍的なテーマ:音楽作品でありながら、誰もが経験する「青春の別れ」や「成長」を描いているため、誰が見ても共感できる。

「いちご同盟」などの文学作品へのオマージュも随所に散りばめられており、深読みすればするほど味わいが増す点も、長く愛される理由の一つです。

四月は君の嘘あらすじ解説|この記事の総括

ここまで、『四月は君の嘘』のあらすじと魅力を深掘りしてきました。

物語の持つエネルギーを感じていただけたでしょうか。

最後に、この記事の要点を総括します。

この記事の総括

- トラウマで音を失った天才少年・有馬公生が、一人の少女によって再生する物語である。

- 母親との確執、ライバルとの共鳴、そして淡い恋心が、音楽を通じて鮮やかに描かれる。

- ヒロイン・宮園かをりの「嘘」とは、公生への隠された一途な恋心だった。

- 悲劇的な結末だが、そこには「人は誰かの心の中に生き続けられる」という希望がある。

- 演奏シーンの描写は圧巻であり、アニメ版では音楽と映像の融合が奇跡的な完成度を誇る。

- 何度読み返しても新しい発見がある、青春漫画の最高傑作の一つである。

『四月は君の嘘』という作品は、読むたびに違う感情を呼び起こします。

若い頃に読めば公生たちの恋心に共感し、親になってから読めば公生の母・早希の不器用な愛に涙するかもしれません。

あらすじを知っていても、その感動が色褪せることはありません。

むしろ、「嘘」の意味を知った上で読み返す2周目こそ、彼女の笑顔の裏にある強さと切なさに気づき、本当の意味で号泣できるはずです。

もしまだ作品に触れていない方がいれば、ぜひその目で、耳で、彼らの青春を感じてください。

そして、あなたの世界もカラフルに色づくことを願っています。

アニメ版のサウンドトラックや、モデルとなった楽曲を聴きながら読むのもおすすめですよ!